タックスヘイブン税制(外国子会社合算税制)の概要について解説しています。適用の有無を判定するフローや日本での係り方、主な用語解説やポイントについても紹介しています。タックスヘイブン税制(外国子会社合算税制)の概要を調べている方は参考にしてください。

2021.11.19(最終更新日:2024.02.01)

タックスヘイブン税制(外国子会社合算税制)の概要について解説しています。適用の有無を判定するフローや日本での係り方、主な用語解説やポイントについても紹介しています。タックスヘイブン税制(外国子会社合算税制)の概要を調べている方は参考にしてください。

2021.11.19(最終更新日:2024.02.01)

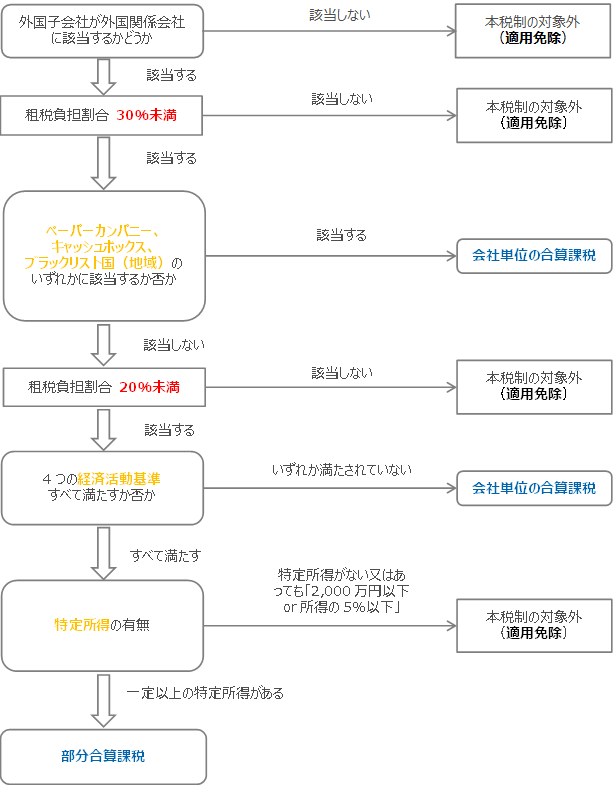

タックスヘイブン対策税制は、外国子会社を利用した国際的な租税回避に対処するため、外国子会社の所得をその株主の所得とみなして合算し、日本で課税する制度です。

2017年税制改正により、対象となる海外子会社や課税対象となる範囲が拡大したため、その判定にかかる事務負担や課税リスクが増大しておりますので留意が必要です。

<タックスヘイブン対策税制の判定フロー図>

| 用語 | 解説 | |

|---|---|---|

| 外国関係会社 | 内国法人等が議決権等の50%超を支配する外国法人 | |

| 租税負担割合 | 外国関係会社の所得に対して課される租税割合(一定の調整計算あり) | |

| ペーパーカンパニー | 以下のいずれにも該当しない外国関係会社 ① 実体基準 事業に必要な事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること ② 管理支配基準 本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること | |

| キャッシュボックス | 配当・利子・使用料等の所得が総資産額の30%を超えており、かつ、有価証券・貸付金・無形固定資産等の帳簿残高が総資産額の50%を超えるもの等 | |

| ブラックリスト国(地域) | 財務大臣が告示(現在は告示されていない) | |

| 経済活動基準 | ①事業基準 | 主たる事業が株式の保有、無形資産の提供、船舶・航空機リース等でないこと |

| ②実体基準 | 本店所在地国においてその主たる事業を行うに必要と認められる事務所、店舗、工場その他の固定施設を有していること | |

| ③管理支配基準 | 本店所在地国においてその事業の管理、支配及び運営を自ら行っていること | |

| ④所在地国基準 or | 主として本店所在国で事業を行っていること(下記の非関連者基準が適用される業種以外の業種に適用) | |

| ④非関連者基準 | 主として関連者以外の者と取引を行っていること(卸売業、銀行業、保険業など8業種に適用) | |

| 特定所得 | ①配当等 ②利子等 ③有価証券の貸付けの対価 ④有価証券の譲渡損益 ⑤その他の金融所得 ⑥有形固定資産の貸付けの対価 ⑦無形資産等の使用料 ほか | |

● 本サイトは2021年10月1日現在施行されている法令等に基づいて作成しておりますが、今後の法令改正等により取り扱いが変更される可能性があります。なお、本サイトでは分かり易さを重視し、難解な表現や専門用語を省いているため、法令等の記載とは一部異なる箇所があります。

● 本サイトに掲載されている内容は、個別の事情に応じて取り扱いが異なる可能性があります。本サイトに掲載された情報の利用によって生じた損害等については、AGSグループは責任を負いません。